কভারস্টোরি I বিয়েপ্রথার আদিকথা

নর-নারীর যৌথজীবনের যে সমাজসিদ্ধ রীতি আজ আমরা দেখি, তা কেমন ছিল সভ্যতার সূচনাকালে? পরিবার গঠনের নিয়ম নিকট অতীতেও যেভাবে মান্য হতো, তার রূপটাই-বা কী রকম? লিখেছেন শিবলী আহমেদ

ফ্যামিলি শব্দটির ভিন্ন এক মানে আছে। লাতিন ‘ফ্যামিলিয়া’ থেকে এর উৎপত্তি। তারও আদিতে আছে দক্ষিণ ইতালির প্রাচীন ভাষা ‘অস্কান’ শব্দ ‘ফ্যামুলাস’। মানে ‘একদল চাকর’। অস্কান ‘ফ্যামেল-সার্ভার’-এর বাংলা দাঁড়ায় ‘দাস’। উৎপত্তিগতভাবে ফ্যামিলি বলতে এক দম্পতিকে নয়, বরং একজন পুরুষের অধীনে থাকা কয়েকজন ব্যক্তির সমষ্টি বোঝায়। যেখানে কর্তা তার স্ত্রী, ছেলেমেয়ে ও দাসদের নিয়ে থাকে। এখন ফ্যামিলির কাঠামোগত সংকোচন ঘটেছে। সেখানে থাকে কেবল স্বামী ও স্ত্রী; সঙ্গে সন্তান। খুব বেশি হলে বাবা-মা। একজন পুরুষ ও নারী সারা জীবন যৌথ সময় যাপনের জন্য বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবে- এই প্রথার শুরু বেশি দিনের নয়। তিন হাজার বছরের পুরোনো রীতি এটি। এর আগে মানব সভ্যতার বিভিন্ন স্তরে বিয়ের ছিল আরও চারটি ধাপ।

আদিম ও প্রাচীনকাল পার হয়ে এসেছে এখনকার সভ্যতা। সময়ের প্রবাহে ঘটেছে বিবাহ প্রথার বিবর্তন। ধাপে ধাপে। শুরুতে ছিল ‘কনস্যাঙ্গুইন’ পদ্ধতি; আপন ভাই ও বোন কিংবা কাজিনদের মধ্যে বিয়ে। তারপর ‘পুনালুয়ান’; অর্থাৎ দলগত বিবাহ। পরের ধাপে ‘সিনড্যাসমিয়ান’ বা জোড় বিয়ে। এরপর ‘পিতৃপ্রধান’ ও পরিশেষে ‘এক বিয়ে’ পদ্ধতির উদ্ভব। সমাজ পরিবর্তন এবং মানুষে মানুষে সম্পর্কের জ্যামিতিকে বড়সড় ঝাঁকুনি দিতে সক্ষম হয়েছিল কনস্যাঙ্গুইন, পুনালুয়ান ও এক বিয়ে পদ্ধতি। সেই তুলনায় সিনড্যাসমিয়ান ও পিতৃপ্রধান পরিবার বেশি প্রভাব ফেলতে পারেনি। কিন্তু এই পঞ্চপদ্ধতি যে ক্রম মেনেই বিবর্তিত হয়েছে, সেই সাক্ষ্য কোথায়? পাথরে, জীবাশ্মে কিংবা গুহাচিত্রে মানুষের অগ্রযাত্রার ফিরিস্তি মিললেও বিয়ের বিবর্তনের প্রমাণ পাওয়া যাবে সভ্যতার অগ্রযাত্রায় টিকে থাকা কিন্তু পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সমাজব্যবস্থায়। মানে আদিবাসীদের রীতিনীতিতে। আদিম ও প্রাচীন পৃথিবীর সংস্কৃতির ধারক তারাই। তাই ফেলে আসা সমাজকাঠামোকে দেখার দূরবীন হতে পারে এসব মানবগোষ্ঠী।

আদিম ও প্রাচীনকাল পার হয়ে এসেছে এখনকার সভ্যতা। সময়ের প্রবাহে ঘটেছে বিবাহ প্রথার বিবর্তন। ধাপে ধাপে। শুরুতে ছিল ‘কনস্যাঙ্গুইন’ পদ্ধতি; আপন ভাই ও বোন কিংবা কাজিনদের মধ্যে বিয়ে। তারপর ‘পুনালুয়ান’; অর্থাৎ দলগত বিবাহ। পরের ধাপে ‘সিনড্যাসমিয়ান’ বা জোড় বিয়ে। এরপর ‘পিতৃপ্রধান’ ও পরিশেষে ‘এক বিয়ে’ পদ্ধতির উদ্ভব। সমাজ পরিবর্তন এবং মানুষে মানুষে সম্পর্কের জ্যামিতিকে বড়সড় ঝাঁকুনি দিতে সক্ষম হয়েছিল কনস্যাঙ্গুইন, পুনালুয়ান ও এক বিয়ে পদ্ধতি। সেই তুলনায় সিনড্যাসমিয়ান ও পিতৃপ্রধান পরিবার বেশি প্রভাব ফেলতে পারেনি। কিন্তু এই পঞ্চপদ্ধতি যে ক্রম মেনেই বিবর্তিত হয়েছে, সেই সাক্ষ্য কোথায়? পাথরে, জীবাশ্মে কিংবা গুহাচিত্রে মানুষের অগ্রযাত্রার ফিরিস্তি মিললেও বিয়ের বিবর্তনের প্রমাণ পাওয়া যাবে সভ্যতার অগ্রযাত্রায় টিকে থাকা কিন্তু পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সমাজব্যবস্থায়। মানে আদিবাসীদের রীতিনীতিতে। আদিম ও প্রাচীন পৃথিবীর সংস্কৃতির ধারক তারাই। তাই ফেলে আসা সমাজকাঠামোকে দেখার দূরবীন হতে পারে এসব মানবগোষ্ঠী।

মানুষ ছয়টি ধাপ পেরিয়ে পৌঁছেছে এখনকার সভ্যতায়। পর্যায়গুলো আদিম ও প্রাচীনকালের কুঠুরিতে বিস্তৃত। যেমন আদিম সমাজ ছিল তিন ধাপে বিভক্ত। মানবসমাজের সূচনা থেকে শুরু করে মানুষ যে পর্যায়ে এসে মাছ ঝলসে খেতে শুরু করেছিল, এর মধ্যকার সময়কে বলে ‘নিম্ন পর্যায়ের আদিম সমাজ’। তারপর থেকে তীর-ধনুক আবিষ্কৃত হওয়ার ঠিক আগ পর্যন্ত টিকে ছিল ‘মধ্য পর্যায়ের আদিম সমাজ’। মৃৎপাত্র উদ্ভবের আগ পর্যন্ত ‘উচ্চ পর্যায়ের আদিম’ সমাজ। এই ধাপেই আদিমতার শেষ; সূচনা হয় বর্বর সমাজের। এটিরও তিনটি ধাপ। মৃৎপাত্র উদ্ভাবন থেকে শুরু করে পশুপালন ও কৃষি আবিষ্কারের আগের সময়টি ‘নিম্ন পর্যায়ের বর্বর সমাজ’ হিসেবে গণ্য। অতঃপর আকর গলিয়ে লৌহাস্ত্র নির্মাণ কৌশল শেখার আগ পর্যন্ত ‘মধ্য পর্যায়ের বর্বর সমাজ’ বিস্তৃত। লোহার ব্যবহারের প্রারম্ভ থেকে ধ্বনিসংবলিত বর্ণমালা ও লেখা আবিষ্কারের সূচনালগ্ন পর্যন্ত ‘উচ্চ পর্যায়ের বর্বর সমাজ’। এরপর থেকে আজ পর্যন্ত চলছে সভ্য পর্যায়।

আদিম ও প্রাচীন পর্যায় ছেড়ে এগোতে এগোতে রাজ-রাজড়া এবং তাদের দোসররা ট্রাইবাল সমাজের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জোরালো প্রচেষ্টা চালিয়েছে। সক্ষমও হয়েছে। তবে পুরোপুরি নয়। ট্রাইবাল সমাজ ভাঙতে শাসকেরা অনেক ‘নির্লজ্জ’ ও ‘দুর্নীতিগ্রস্ত’ ব্যবস্থা অবলম্বন করলেও শতভাগ সফলতা মেলেনি। প্রাচীন পৃথিবীর বাসিন্দাদের নিজেদের মধ্যকার গণবন্ধন এত দৃঢ় ছিল যে, সেটি না ভাঙলে তাদের শাসন করা খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়াত রাজাদের জন্য। আদিবাসীদের বন্ধনের ভিত্তি প্রোথিত ছিল তাদের প্রাচীন রীতিনীতি ও সংস্কৃতির মধ্যে। বিশেষত বিয়েশাদিতে। নিজেদের দলের ভেতরে ও বাইরে বিয়ের মাধ্যমে গোষ্ঠীগত লোকবল আরও বাড়িয়ে নিত তারা। এভাবেই পোক্ত হতো গণবন্ধন। বিপরীত দিকে আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে নিজেদের দাস বানানোর পাঁয়তারা অব্যাহত রেখেছিল সম্রাট ও তার অমাত্যরা। রাজার লোকবল বাড়াতে ট্রাইবদের নিজস্ব চৌহদ্দি থেকে জোর করে বের করাই ছিল শোষণের অন্যতম পদ্ধতি। তবে শুধু বাস্তুচ্যুত করলেই গণবন্ধন ভাঙত না। তাই তাদের সংস্কারকেও বিলীন করার তাগিদ বোধ করেছিল শাসকেরা। এখানে খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০ অব্দের দার্শনিক কৌটিল্যের কর্মকান্ডের উদাহরণ টানা যেতে পারে। সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন উত্তর ভারতের এই পন্ডিত। ট্রাইবাল সমাজে অভ্যন্তরীণ কোন্দল তৈরির মতলবে মদ, গণিকা ও সন্ন্যাসীবেশী দুষ্টু গুপ্তচরও ব্যবহার করেছেন তিনি। গণবন্ধন ভাঙার সর্বনাশনামা বাতলে দিতেও তার বিবেকে বাধেনি।

যুগে যুগে এত সব রাজনৈতিক চাপ সহ্য করেও কিছু জাতি তাদের আদিম সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসেনি। মাটি কামড়ে পড়ে ছিল অনেক আদিগোষ্ঠীই। কিছু গোষ্ঠী শুধু কাছিমের মতো মাথাটা বের করে সভ্যতার আলোটুকু দেখে ফের ঢুকে গেছে আপন খোলসে। কোনো জাতি আধাআধিভাবে মিশেছে সভ্যতায়। কেউ বেরিয়েছে পৌনে অংশ, কেউ সোয়া, কেউ পুরোপুরি। তাদের বংশধরেরা এখনো টিকে আছে আদিম সংস্কৃতি নিয়ে। আটকে আছে সমাজ বিবর্তনের উল্লিখিত ধাপগুলোর বিভিন্ন স্তরে। কিন্তু পুরোপুরি বিশুদ্ধ আদিরীতি দেখা যায় না। সবচেয়ে পুরোনো সংস্কৃতিতেও পড়েছে আধুনিকতার শক্ত প্রলেপ। তবু আদিবাসীদের থেকেই আদিম ও প্রাচীন বিয়েশাদির রূপরেখা আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছে মানুষ। সফলও হয়েছে। যার মধ্যে সবচেয়ে পুরোনো রীতিটি হচ্ছে কনস্যাঙ্গুইন পদ্ধতি। মানে, ভাই ও বোনের মধ্যে বিয়ে। তারা হতে পারে আপন, কিংবা কাজিন। আদিমকালে কাজিনরা পরিচিত হতো ‘জ্ঞাতি ভাইবোন’ হিসেবে। এই রীতির প্রাথমিক ধাপে আপন ভাই-বোনের মধ্যে বিয়ে হতো। তারপর এ প্রথার কিছু সংস্কার ঘটে। ফলে সহোদরদের মধ্যে বিয়ে রহিত হয়ে যায়। টিকে থাকে জ্ঞাতি ভাইবোনদের মধ্যকার বিয়ের রীতি। গোষ্ঠীর জ্ঞাতি ভাইয়েরা মিলে জ্ঞাতি বোনদের বিয়ে করত। ধরা যাক, ১০ জন পুরুষ এবং ১০ জন নারী একে-অপরের জ্ঞাতি ভাইবোন। কনস্যাঙ্গুইন পদ্ধতিতে ১০ জন পুরুষ দল বেঁধে ওই ১০ নারীকে বিয়ে করত। ফলে প্রত্যেক পুরুষ ১০ জন করে বউ এবং প্রতিজন নারী ১০ জন স্বামী পেত। যৌনতার ক্ষেত্রেও দশের সংসর্গই মিলত। এর ফলে যে সন্তান জন্মাত, ওদের নির্দিষ্ট পিতৃপরিচয় থাকত না। এতে দলের সব পুরুষ হতো ওই সন্তানের পিতা। বিপরীতে সব নারীই হতো মাতা। উনিশ শতকে হাওয়াই দ্বীপের আদিবাসীদের মধ্যে এ ধরনের বিবাহ পদ্ধতির খোঁজ মেলে। তাই অনেকে এটিকে হাওয়াই বিয়ে রীতি নামেও চেনে। খ্রিস্টান মিশনারি যখন সেই দ্বীপে পৌঁছায়, তখন তারা দেখেছিল- হাওয়াইয়ানদের নেতা ‘ওয়াকেয়া’ তারই বড় মেয়েকে বিয়ে করেছে। দ্বীপবাসীর কাছে ভাইবোনের বিয়ে ছিল খুব সম্মানের ব্যাপার। পরবর্তীকালে তাদের কাছে ‘ঈশ্বরের পবিত্র ইচ্ছা’ পৌঁছালে এই রীতি বাতিল হয়। তার বদলে জ্ঞাতি ভাইবোনদের মধ্যে বিয়ের পদ্ধতি গ্রহণ করে তারা। হাওয়াই দ্বীপ ছাড়া রোটুম্যান এবং মার্কেসাস দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসীদের মধ্যেও এ ধরনের দাম্পত্য বন্ধন দেখা গেছে। নিউজিল্যান্ডের মাউরি জাতিও এই প্রথা অনুসরণ করে। এ ছাড়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ যেমন স্যামোয়ান, কুসাইয়েন ও মাইক্রোনেশিয়ার কিং মিল দ্বীপপুঞ্জে কনস্যাঙ্গুইন রীতির হদিস মিলেছে উনিশ শতকে। ১৮২০ সালে মার্কিন মিশনারিরা স্যান্ডউইচ দ্বীপে আদিবাসীদের মধ্যে সহোদর ও জ্ঞাতি ভাইবোনদের মধ্যে বিয়ে হতে দেখেছিল। প্রশ্ন হচ্ছে, উনিশ শতকেও এ ধরনের বিয়েপ্রথা টিকে ছিল কেন? আগেই বলা হয়েছে যে ক্ষমতাসীনরা ট্রাইবাল সমাজ ভেঙে আদিবাসীদের সভ্য সমাজে নিয়ে আসার নানা চক্রান্ত করলেও কিছু নৃগোষ্ঠী কৌশলে অথবা প্রতিরোধ করে টিকে ছিল। ফলে তারা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিবর্তিত না হয়ে সমাজ রূপান্তরের আদিম কিংবা প্রাচীন ধাপগুলোর যেকোনো একটিতে আটকে ছিল। হাওয়াইসহ অন্য যেসব স্থানের আদিবাসীরা এই প্রথাকে আজ পর্যন্ত টেনে এনেছে, তারা আটকে গিয়েছিল মূলত আদিম পর্যায়ে। তারাই ‘কনস্যাঙ্গুইন’ বিবাহ পদ্ধতি জারি রেখেছে উনিশ শতকেও। তা দেখেই সমাজতাত্ত্বিকেরা বিয়ের বিবর্তনের একটা খসড়া রূপরেখা দেখাতে সক্ষম হয়েছেন।

যুগে যুগে এত সব রাজনৈতিক চাপ সহ্য করেও কিছু জাতি তাদের আদিম সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসেনি। মাটি কামড়ে পড়ে ছিল অনেক আদিগোষ্ঠীই। কিছু গোষ্ঠী শুধু কাছিমের মতো মাথাটা বের করে সভ্যতার আলোটুকু দেখে ফের ঢুকে গেছে আপন খোলসে। কোনো জাতি আধাআধিভাবে মিশেছে সভ্যতায়। কেউ বেরিয়েছে পৌনে অংশ, কেউ সোয়া, কেউ পুরোপুরি। তাদের বংশধরেরা এখনো টিকে আছে আদিম সংস্কৃতি নিয়ে। আটকে আছে সমাজ বিবর্তনের উল্লিখিত ধাপগুলোর বিভিন্ন স্তরে। কিন্তু পুরোপুরি বিশুদ্ধ আদিরীতি দেখা যায় না। সবচেয়ে পুরোনো সংস্কৃতিতেও পড়েছে আধুনিকতার শক্ত প্রলেপ। তবু আদিবাসীদের থেকেই আদিম ও প্রাচীন বিয়েশাদির রূপরেখা আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছে মানুষ। সফলও হয়েছে। যার মধ্যে সবচেয়ে পুরোনো রীতিটি হচ্ছে কনস্যাঙ্গুইন পদ্ধতি। মানে, ভাই ও বোনের মধ্যে বিয়ে। তারা হতে পারে আপন, কিংবা কাজিন। আদিমকালে কাজিনরা পরিচিত হতো ‘জ্ঞাতি ভাইবোন’ হিসেবে। এই রীতির প্রাথমিক ধাপে আপন ভাই-বোনের মধ্যে বিয়ে হতো। তারপর এ প্রথার কিছু সংস্কার ঘটে। ফলে সহোদরদের মধ্যে বিয়ে রহিত হয়ে যায়। টিকে থাকে জ্ঞাতি ভাইবোনদের মধ্যকার বিয়ের রীতি। গোষ্ঠীর জ্ঞাতি ভাইয়েরা মিলে জ্ঞাতি বোনদের বিয়ে করত। ধরা যাক, ১০ জন পুরুষ এবং ১০ জন নারী একে-অপরের জ্ঞাতি ভাইবোন। কনস্যাঙ্গুইন পদ্ধতিতে ১০ জন পুরুষ দল বেঁধে ওই ১০ নারীকে বিয়ে করত। ফলে প্রত্যেক পুরুষ ১০ জন করে বউ এবং প্রতিজন নারী ১০ জন স্বামী পেত। যৌনতার ক্ষেত্রেও দশের সংসর্গই মিলত। এর ফলে যে সন্তান জন্মাত, ওদের নির্দিষ্ট পিতৃপরিচয় থাকত না। এতে দলের সব পুরুষ হতো ওই সন্তানের পিতা। বিপরীতে সব নারীই হতো মাতা। উনিশ শতকে হাওয়াই দ্বীপের আদিবাসীদের মধ্যে এ ধরনের বিবাহ পদ্ধতির খোঁজ মেলে। তাই অনেকে এটিকে হাওয়াই বিয়ে রীতি নামেও চেনে। খ্রিস্টান মিশনারি যখন সেই দ্বীপে পৌঁছায়, তখন তারা দেখেছিল- হাওয়াইয়ানদের নেতা ‘ওয়াকেয়া’ তারই বড় মেয়েকে বিয়ে করেছে। দ্বীপবাসীর কাছে ভাইবোনের বিয়ে ছিল খুব সম্মানের ব্যাপার। পরবর্তীকালে তাদের কাছে ‘ঈশ্বরের পবিত্র ইচ্ছা’ পৌঁছালে এই রীতি বাতিল হয়। তার বদলে জ্ঞাতি ভাইবোনদের মধ্যে বিয়ের পদ্ধতি গ্রহণ করে তারা। হাওয়াই দ্বীপ ছাড়া রোটুম্যান এবং মার্কেসাস দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসীদের মধ্যেও এ ধরনের দাম্পত্য বন্ধন দেখা গেছে। নিউজিল্যান্ডের মাউরি জাতিও এই প্রথা অনুসরণ করে। এ ছাড়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ যেমন স্যামোয়ান, কুসাইয়েন ও মাইক্রোনেশিয়ার কিং মিল দ্বীপপুঞ্জে কনস্যাঙ্গুইন রীতির হদিস মিলেছে উনিশ শতকে। ১৮২০ সালে মার্কিন মিশনারিরা স্যান্ডউইচ দ্বীপে আদিবাসীদের মধ্যে সহোদর ও জ্ঞাতি ভাইবোনদের মধ্যে বিয়ে হতে দেখেছিল। প্রশ্ন হচ্ছে, উনিশ শতকেও এ ধরনের বিয়েপ্রথা টিকে ছিল কেন? আগেই বলা হয়েছে যে ক্ষমতাসীনরা ট্রাইবাল সমাজ ভেঙে আদিবাসীদের সভ্য সমাজে নিয়ে আসার নানা চক্রান্ত করলেও কিছু নৃগোষ্ঠী কৌশলে অথবা প্রতিরোধ করে টিকে ছিল। ফলে তারা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিবর্তিত না হয়ে সমাজ রূপান্তরের আদিম কিংবা প্রাচীন ধাপগুলোর যেকোনো একটিতে আটকে ছিল। হাওয়াইসহ অন্য যেসব স্থানের আদিবাসীরা এই প্রথাকে আজ পর্যন্ত টেনে এনেছে, তারা আটকে গিয়েছিল মূলত আদিম পর্যায়ে। তারাই ‘কনস্যাঙ্গুইন’ বিবাহ পদ্ধতি জারি রেখেছে উনিশ শতকেও। তা দেখেই সমাজতাত্ত্বিকেরা বিয়ের বিবর্তনের একটা খসড়া রূপরেখা দেখাতে সক্ষম হয়েছেন।

কালক্রমে ভাইবোনের বিবাহ পদ্ধতির সংস্কার ঘটে। চালু হয় ‘দলগত বিয়ে’। গবেষকেরা যেটির নাম দিয়েছেন ‘পুনালুয়ান’ রীতি। এটি ‘দলগত বিয়ে’ হলেও তা কাজিনের দল নয়। অর্থাৎ, একদল জ্ঞাতিবোন কয়েকজন পুরুষকে বিয়ে করবে ঠিকই, কিন্তু তারা একে-অপরের জ্ঞাতি ভাই নয়। একই নিয়ম পুরুষের দিক থেকেও। মানে, একদল জ্ঞাতি ভাই কয়েকজন নারীকে বিয়ে করলেও তারা একে-অপরের জ্ঞাতি বোন নয়। পুনালুয়ান পদ্ধতিতে একজন পুরুষ যে নারীকে বিয়ে করত, তার অন্য বোনদেরও সে স্ত্রী হিসেবে পেত। স্ত্রীর বোনের স্বামীরা হতো ‘ভায়রা ভাই’। প্রাচীনকালে এ ধরনের ভায়রা ভাইকে পুরুষেরা ‘পুনালুয়া’ বলে ডাকত। শব্দটির বাংলা তর্জমা ‘ঘনিষ্ঠ বন্ধু’। নারীদের ক্ষেত্রেও তা-ই। তারা যে পুরুষকে বিয়ে করত, তার অন্য ভাইয়েরাও স্বামী হিসেবে আবির্ভূত হতো। সেকালে ‘সতীন’দেরকে ‘পুনালুয়া’ বলে ডাকত নারীরা। মোদ্দা কথা, এই পদ্ধতিতে নারীরা বহুস্বামী পেত, পুরুষদেরও মিলত বহুপত্নী। শুধু ভাইবোন ও জ্ঞাতি ভাইবোনদের মধ্য বিয়েশাদি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কনস্যাঙ্গুইনের সঙ্গে পুনালুয়ানের এটুকুই পার্থক্য। মৃৎপাত্র আবিষ্কার থেকে শুরু করে কৃষি চালু হওয়ার আগ পর্যন্ত পৃথিবীতে টিকে ছিল এই পদ্ধতির বিয়ে। কোথাও কোথাও তা ‘মধ্য পর্যায়ের বর্বর’ সমাজ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পলিনেশিয়ার আদিবাসীদের মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীতে এ ধরনের বিয়ের প্রথা দেখা গেছে। হাওয়াইবাসীর মধ্যেও মিলেছে। দক্ষিণ আমেরিকার স্বল্প উন্নত আদিবাসীদের মধ্যে এই রীতি চালু আছে। এ পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাচীন আদিবাসীদের মধ্যে ‘গণসংগঠন’ তৈরির পথ প্রশস্ত হয়। এই সংগঠনের উদ্যোগে পরবর্তীকালে এ ধরনের প্রথা বাতিল হয় এবং পরের স্তরে উদ্ভব ঘটে ‘সিনড্যাসমিয়ান’ বিয়ে রীতির। বাংলায় বললে ‘জোড় বিবাহ’।

সিনড্যাসমিয়ান হচ্ছে এমন এক পদ্ধতি, যেখানে একজন নারীর কেবল একজন পুরুষের সঙ্গেই বিয়ে হয়। অনেকটা এই যুগের মতোই। কিন্তু বর্তমানে বিয়েকে যেমন ‘আমৃত্যু বন্ধন’ ভাবা হয় এবং যৌনতার ক্ষেত্রে কেবল সহধর্মিণীকেই বেছে নেওয়ার বাধ্যবাধকতা থাকে, এ রীতি ঠিক সেই ধাঁচের নয়। এটি নির্ভর করত স্বামী-স্ত্রীর মনস্তত্ত্বের ওপর। যতক্ষণ ভালো লাগত, ততক্ষণই টিকত দাম্পত্য। আনন্দ শেষ তো বিয়ের বন্ধনও শেষ। একজন স্বামী কিংবা স্ত্রীর সঙ্গেই সহবাসের বাধ্যবাধকতা ছিল না। চাইলেই যৌনসঙ্গী পরিবর্তন করা যেত। জোড় বিয়ে হলেও দম্পতির কোনো একক পরিবার ছিল না। মানে স্বামী-স্ত্রীর জন্য ব্যক্তিগত গৃহের ব্যবস্থা থাকত না। কয়েক জোড়া পরিবারকে একটি বড় ঘরে যৌথভাবে বাস করতে হতো। বিয়ের এ পর্যায়ে সন্তানেরা আর দলগত পিতামাতার পরিচয় বহন করত না। প্রত্যেক ছেলেমেয়ের জন্য একটি পরিবার নির্দিষ্ট হয়েছিল। জোড় বিয়ের মাধ্যমে দাম্পত্য সম্পর্কের এক নারী ও এক পুরুষই ওই সন্তানের পিতামাতা।

সিনড্যাসমিয়ান হচ্ছে এমন এক পদ্ধতি, যেখানে একজন নারীর কেবল একজন পুরুষের সঙ্গেই বিয়ে হয়। অনেকটা এই যুগের মতোই। কিন্তু বর্তমানে বিয়েকে যেমন ‘আমৃত্যু বন্ধন’ ভাবা হয় এবং যৌনতার ক্ষেত্রে কেবল সহধর্মিণীকেই বেছে নেওয়ার বাধ্যবাধকতা থাকে, এ রীতি ঠিক সেই ধাঁচের নয়। এটি নির্ভর করত স্বামী-স্ত্রীর মনস্তত্ত্বের ওপর। যতক্ষণ ভালো লাগত, ততক্ষণই টিকত দাম্পত্য। আনন্দ শেষ তো বিয়ের বন্ধনও শেষ। একজন স্বামী কিংবা স্ত্রীর সঙ্গেই সহবাসের বাধ্যবাধকতা ছিল না। চাইলেই যৌনসঙ্গী পরিবর্তন করা যেত। জোড় বিয়ে হলেও দম্পতির কোনো একক পরিবার ছিল না। মানে স্বামী-স্ত্রীর জন্য ব্যক্তিগত গৃহের ব্যবস্থা থাকত না। কয়েক জোড়া পরিবারকে একটি বড় ঘরে যৌথভাবে বাস করতে হতো। বিয়ের এ পর্যায়ে সন্তানেরা আর দলগত পিতামাতার পরিচয় বহন করত না। প্রত্যেক ছেলেমেয়ের জন্য একটি পরিবার নির্দিষ্ট হয়েছিল। জোড় বিয়ের মাধ্যমে দাম্পত্য সম্পর্কের এক নারী ও এক পুরুষই ওই সন্তানের পিতামাতা।

সিনড্যাসমিয়ান পদ্ধতির পর ‘এক বিয়ে’ রীতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে আরও একটি ধাপ পেরোতে হয়েছে। তা হলো পিতৃপ্রধান বহুপত্নীক পরিবার। সেখানে একজন পুরুষ অনেক স্ত্রী গ্রহণ করত। বর্বর যুগের নিম্নপর্যায় থেকে এই রীতি শুরু হয়েছিল। ছুঁয়েছিল সভ্যতাও। এই প্রথা অনুযায়ী গোষ্ঠীপ্রধানেরা বহু স্ত্রী রাখত। পরিবারের সবাই দলপতি কর্তার নির্দেশে শাসিত হতো। সেকালে জমিজমার খবরদারি ও পশু পালনের জন্য ঐক্যবদ্ধ লোকবলের দরকার ছিল। তা গঠিত হতো একজন ক্ষমতাসীন পুরুষের সঙ্গে গোষ্ঠীর অন্যান্য নারীর বিয়ের মাধ্যমে। মূল কথা হচ্ছে, জমিজমা ও পশু দেখভালের জন্য একজন প্রধান পুরুষের অধীনে চাকরি করাই ছিল উদ্দেশ্য। নিয়োগের পদ্ধতি হলো কর্মীকে বিয়ে করা। ‘ফ্যামিলি’ শব্দের মানে যে ‘একদল চাকর’, তৎকালীন পিতৃপ্রধান পরিবারই সেটির উদাহরণ হিসেবে খাটে। এ ধরনের বিয়ে প্রচলিত ছিল সেমেটিক ও রোমান সমাজব্যবস্থায়। প্রাচীন গ্রিসেও নজির মেলে। এমনকি প্রাচীনবঙ্গের কুলীন ব্রাহ্মণেরাও বহুপত্নী গ্রহণ করতেন। তাদের একেকজনের ২০০-৩০০ স্ত্রী থাকত বলে শোনা যায়।

উল্লিখিত চারটি ধাপ পেরিয়ে এখন চলছে ‘এক বিয়ে’র যুগ। এ ধরনের প্রথার বীজ লুকিয়ে ছিল দলগত ও জোড় বিয়ে পদ্ধতির মধ্যেই। কোথাও কোথাও পুনালুয়ান বিয়েতেও ‘মূল স্ত্রী’ ও ‘মূল স্বামী’র প্রাধান্য ছিল। সিনড্যাসমিয়ানে এই গুরুত্ব আরও বাড়ে। পরিবার গঠনে মানুষ ক্রমশ এক পুরুষ ও এক নারীর দিকে ঝোঁকে। পিতৃপ্রধান প্রথায় এসে এক পুরুষ নির্দিষ্ট হলেও দাম্পত্যে এক নারীর অবস্থান নির্দিষ্ট হয়নি। কালক্রমে পুরুষেরা বহুপত্নী গ্রহণ থেকে সরে আসে। তৈরি হয় এক বিয়ে পরিবার। এই বিয়ের স্বরূপ-প্রকৃতি প্রায় সবারই জানা। কারণ, এখন এ ধরনের বিয়েই হয়।

এবার ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বিয়েশাদির কিছু বিশেষ দিক তুলে ধরা যেতে পারে। তবে মনুসংহিতার ব্রাহ্ম, প্রজাপত্য, আর্য, দৈব, অসুর, গান্ধর্ব, পৈশাচিক কিংবা রাক্ষস বিবাহ পদ্ধতি নিয়ে নয়; বরং লোকায়ত বিয়ের আচার-প্রথার দিকে নজর দেওয়া যাক। যা লালিত হচ্ছে সাধারণ আদিবাসীদের সংস্কৃতিতে। কোথাও কোথাও তা নৃগোষ্ঠীর চৌহদ্দি পেরিয়ে মিশেছে সভ্যদের রীতিতে।

এবার ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বিয়েশাদির কিছু বিশেষ দিক তুলে ধরা যেতে পারে। তবে মনুসংহিতার ব্রাহ্ম, প্রজাপত্য, আর্য, দৈব, অসুর, গান্ধর্ব, পৈশাচিক কিংবা রাক্ষস বিবাহ পদ্ধতি নিয়ে নয়; বরং লোকায়ত বিয়ের আচার-প্রথার দিকে নজর দেওয়া যাক। যা লালিত হচ্ছে সাধারণ আদিবাসীদের সংস্কৃতিতে। কোথাও কোথাও তা নৃগোষ্ঠীর চৌহদ্দি পেরিয়ে মিশেছে সভ্যদের রীতিতে।

অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, মোঙ্গল, নিগ্রোটু ও আর্য-অধ্যুষিত ভারত উপমহাদেশে বিয়ের প্রথার উপর নানা জাতির রীতিনীতির প্রলেপ পড়েছে। আদিম ভারতবর্ষের টোটেম সমাজের আদিবাসীদের ভেতর নিজেদের গোত্রে আন্তবিয়ে যেমন হতো, তেমনি ছিল গোষ্ঠীর বাইরে বিবাহ দেওয়ার রীতি। শুরুতে ভিন্ন গোত্রে বিয়ের ক্ষেত্রে আজকের দিনের মতো পাত্রের শিক্ষাগত যোগ্যতা, রোজগার কিংবা কনের সৌন্দর্য ও গুণের অন্বেষণ চলত না। তখন গোনা হতো গোষ্ঠীতে থাকা দেবতার সংখ্যা। দুটি ভিন্ন গোত্রে দেবতার সংখ্যা একই হলে তাদের মধ্যে বিয়ে নিষিদ্ধ ছিল। অন্যথায় বৈধ। মধ্যপ্রদেশের গো-জাতির মধ্যে এখনো এই প্রথা বিদ্যমান।

স্বামী নির্বাচনেও ছিল বিশেষ ব্যবস্থা। প্রাচীন ভারতবর্ষে ‘সমন’ নামের উৎসব হতো। তাতে শস্ত্রজীবী, সুদক্ষ অশ্বারোহী, ক্রীড়াবিদ রথী, ধনুর্বেত্তা, নট ও কবিরা অংশগ্রহণ করতেন। তারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে দক্ষতার পরিচয় দিয়ে পুরস্কার পেতেন। মেয়েরা সুসজ্জিত হয়ে সেই উৎসবে যেত এবং সেখান থেকে নিজেদের মনমতো স্বামী নির্বাচন করত। পরে ‘দিদিষু’র আবির্ভাব হলে এই প্রথার বিলোপ ঘটে। এর মানে ঘটক। এই প্রথা সমকাল পর্যন্ত টেনে এনেছে মৈথিলী ব্রাহ্মণেরা। নিজেদের মধ্যে পাত্রের সংখ্যার স্বল্পতার কারণে তারা মিথিলার তিন-চার জায়গায় ‘বরের হাট’ বসায়। প্রাচীন ভারতবর্ষে কন্যাদেরকেও হাটে নিত। দারিদ্র্যের কারণে সুপাত্রস্থ করতে না পারলে বিবাহযোগ্য মেয়েকে হাটে তোলা হতো। ঢাকঢোল পিটিয়ে জনতার সমাবেশ ঘটাত কন্যার অভিভাবক। বিবাহ-ইচ্ছুক লোকেরা এগিয়ে এলে মেয়েকে অনাবৃত করে নিরীক্ষণের রীতি ছিল। আগ্রহীরা প্রথমে কন্যার পশ্চাৎভাগ, পরে সম্মুখভাগ পরখ করত। পছন্দ হলে উপযুক্ত পণ দিয়ে নিয়ে যেত; তারপর বিয়ে করে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বাসের পর্ব।

এবার আসা যাক ভারতবর্ষের নারীদের বহুস্বামী গ্রহণের আলাপে। প্রাচীনকালে তো ছিলই, এখনো একাধিক স্বামী গ্রহণ করার চল আছে কিছু আদিবাসীর মধ্যে। উত্তর ভারতের নীলগিরি পাহাড় অঞ্চলের টোডা ও দক্ষিণ ভারতের খস্ জাতির মধ্যে তা ঘটে। মালাবারের নায়ার এবং উত্তর তিব্বতীয় আদিবাসী নারীরাও একাধিক স্বামী গ্রহণ করে। এ ধরনের বিয়েতে অনেক ভাইয়ের সঙ্গে কেবল একজন নারীর বিয়ে হয়। প্রত্যেক স্বামীর সঙ্গে সেই স্ত্রীর এক মাস করে বাস করার চল। ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে লেপজাজাতির মধ্যেও বহুস্বামী গ্রহণের রীতি আছে। এ জাতির কোনো পুরুষ যখন একা একা জমি চাষে ব্যর্থ হয়, তখন কাজ ভাগ করে নিতে নতুন একজন পুরুষ নিয়ে আসে। আগন্তুককে তিনি তার স্ত্রীর সঙ্গে বিয়ে দেন। এটিও চাকর নিয়ে ফ্যামিলি তৈরির নজির। কাশ্মীরের পূর্ব প্রান্তের লাদাখ উপত্যকার আদিবাসী লাডাকি নারীরাও অনেক স্বামী গ্রহণ করে। মূল বিয়েটা হয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গেই। কিন্তু স্বামী হিসেবে বাকি তিন দেবরকেও গ্রহণ করতে হয়। দেবর-বরণ তিন ভাইয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তারপরও যদি কোনো কনিষ্ঠ ভাই অবশিষ্ট থাকে, তারা স্বামী হিসেবে গণ্য হয় না। বরং তাদেরকে মঠের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ‘লামা’র জীবন যাপন করতে হয়। যদি কেউ সেই জীবন গ্রহণ না করে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে চায়, তাকে কোনো নারীর ‘মাগপা’ বর হয়ে থাকতে হয়। এ ধরনের স্বামীকে সব সময় স্ত্রীর বশীভূত হয়ে থাকা লাগে। নইলে বিবাহবিচ্ছেদ। নারীর প্রতি পুরুষের এই বশ্যতা নতুন কিছু নয়। আদিমকালের পারিবারিক সংগঠনেও দেখা গেছে যে স্ত্রীরা স্বামীদেরকে ঘর থেকে বের করে দিতে পারত এবং পুরুষকে এক কাপড়ে লোটা-কম্বল নিয়ে বেরিয়ে যেতে হতো। মীমাংসার চেষ্টা করেও লাভ হতো না। বিতাড়িত স্বামীরা হয় তার নিজের গোষ্ঠীতে ফিরে যেত কিংবা অন্য কোনো গোষ্ঠীর নারীকে বিয়ে করে সেই ঘরে গিয়ে উঠত।

এবার আসা যাক ভারতবর্ষের নারীদের বহুস্বামী গ্রহণের আলাপে। প্রাচীনকালে তো ছিলই, এখনো একাধিক স্বামী গ্রহণ করার চল আছে কিছু আদিবাসীর মধ্যে। উত্তর ভারতের নীলগিরি পাহাড় অঞ্চলের টোডা ও দক্ষিণ ভারতের খস্ জাতির মধ্যে তা ঘটে। মালাবারের নায়ার এবং উত্তর তিব্বতীয় আদিবাসী নারীরাও একাধিক স্বামী গ্রহণ করে। এ ধরনের বিয়েতে অনেক ভাইয়ের সঙ্গে কেবল একজন নারীর বিয়ে হয়। প্রত্যেক স্বামীর সঙ্গে সেই স্ত্রীর এক মাস করে বাস করার চল। ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে লেপজাজাতির মধ্যেও বহুস্বামী গ্রহণের রীতি আছে। এ জাতির কোনো পুরুষ যখন একা একা জমি চাষে ব্যর্থ হয়, তখন কাজ ভাগ করে নিতে নতুন একজন পুরুষ নিয়ে আসে। আগন্তুককে তিনি তার স্ত্রীর সঙ্গে বিয়ে দেন। এটিও চাকর নিয়ে ফ্যামিলি তৈরির নজির। কাশ্মীরের পূর্ব প্রান্তের লাদাখ উপত্যকার আদিবাসী লাডাকি নারীরাও অনেক স্বামী গ্রহণ করে। মূল বিয়েটা হয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গেই। কিন্তু স্বামী হিসেবে বাকি তিন দেবরকেও গ্রহণ করতে হয়। দেবর-বরণ তিন ভাইয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তারপরও যদি কোনো কনিষ্ঠ ভাই অবশিষ্ট থাকে, তারা স্বামী হিসেবে গণ্য হয় না। বরং তাদেরকে মঠের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ‘লামা’র জীবন যাপন করতে হয়। যদি কেউ সেই জীবন গ্রহণ না করে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে চায়, তাকে কোনো নারীর ‘মাগপা’ বর হয়ে থাকতে হয়। এ ধরনের স্বামীকে সব সময় স্ত্রীর বশীভূত হয়ে থাকা লাগে। নইলে বিবাহবিচ্ছেদ। নারীর প্রতি পুরুষের এই বশ্যতা নতুন কিছু নয়। আদিমকালের পারিবারিক সংগঠনেও দেখা গেছে যে স্ত্রীরা স্বামীদেরকে ঘর থেকে বের করে দিতে পারত এবং পুরুষকে এক কাপড়ে লোটা-কম্বল নিয়ে বেরিয়ে যেতে হতো। মীমাংসার চেষ্টা করেও লাভ হতো না। বিতাড়িত স্বামীরা হয় তার নিজের গোষ্ঠীতে ফিরে যেত কিংবা অন্য কোনো গোষ্ঠীর নারীকে বিয়ে করে সেই ঘরে গিয়ে উঠত।

একটু আগে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের যে প্রধান অমাত্য কৌটিল্যের কথা বলা হয়েছে, তিনিও নারীদের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন। বিবাহ ও যৌনতার কিছু বিধান দিয়েছিলেন এই পন্ডিত। তার ফরমান অনুযায়ী, বারবার কন্যাসন্তান প্রসব করার ফলে কোনো পুরুষ যদি পুত্রসন্তানের আশায় দ্বিতীয় বিয়ে করতে চাইত, সে ক্ষেত্রে স্বামীকে অবশ্যই ১২ বছর অপেক্ষা করতে হতো। এই নিয়ম ভঙ্গ করলে পুরুষকে গুনতে হতো ২৪ পণ রাজদন্ড। তবে স্বামীকে ঘর থেকে বের করে দেওয়াকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ মনে করেছেন কৌটিল্য। রাতে স্বামীকে বের করে দিলে স্ত্রীকে জরিমানা গুনতে হতো ২৪ দন্ড।

কথা হচ্ছিল বহুপতি ও দেবরদের স্বামী হিসেবে গ্রহণ সম্পর্কে। আর্যরা ভারতবর্ষে আসার সময় নিজেদের সঙ্গে খুব কমসংখ্যক নারী নিয়ে এসেছিল। এই অঞ্চলের আদি বাসিন্দাদের তারা ঘৃণার চোখে দেখত। অধিবাসীদের দস্যু, ম্লেচ্ছ, পাপ, অসুর প্রভৃতি নেতিবাচক বিশেষণে আখ্যায়িত করত আর্যরা। রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষার্থে প্রথম দিকে তারা ভারতবর্ষের মানুষের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে চায়নি। তাদের সঙ্গে নিয়ে আসা অল্পসংখ্যক নারীর সঙ্গেই নিজেদের বেশিসংখ্যক পুরুষের বিয়ে দিত। এক পরিবারের সব ভাই মিলে একটিমাত্র আর্য নারীকে বিয়ে করত। ভাবির উপর দেবরদের যৌনসহ অন্যান্য অধিকার থাকত। কিন্তু কালপ্রবাহে কেবল যৌন অধিকারটুকুই অবশিষ্ট থেকেছিল। উদ্ভব হয়েছিল ‘নিয়োগপ্রথা’র। নরক থেকে পূর্বপুরুষদের উদ্ধার করতে পুত্রসন্তান উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা ছিল। পুত্রসন্তান না জন্মালে কিংবা স্বামী মারা গেলে পুত্রহীন বিধবার সঙ্গে যৌনক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে পুত্র উৎপাদনের জন্য স্বামীর ভাই বা কোনো নিকটাত্মীয়কে ‘নিয়োগ’ করা হতো। সেটিই নিয়োগপ্রথা। এই রীতি এখন আর নেই। দেবর-বরণও নেই আগের মতো। তবে নতুন মোড়কে তা উত্তর ভারত ও বাংলা-উড়িষ্যার কিছু অঞ্চলে আছে। স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী গিয়ে দেবরের ঘরে ওঠে এবং জায়ের সঙ্গে থেকেই সংসার চালিয়ে যায়। মূলত বিয়ের এই পদ্ধতিকে বলে ‘ঘর বঠেলি’। সাম্প্রতিক বাংলাদেশে বাউড়ি, বাগদি ও সাঁওতালদের কিছু কিছু গোষ্ঠীতে দেবর গ্রহণের চল আছে। এ ধরনের বিয়েতে সাধারণত কোনো আড়ম্বর হয় না। বৈদিক যুগে ভারতীয় যেকোনো পদ্ধতির বিয়েতেই বিশেষ কোনো আচার-অনুষ্ঠান হতো না। বাহারি আনুষ্ঠানিকতার প্রচলন শুরু হয় অথর্ববেদ ও গৃহসূত্রসমূহের যুগে। নীল কিংবা লাল শাড়ি পরিয়ে, ঘোমটা টেনে কনেকে বিয়ের স্থানে আনার রেওয়াজ ঘটে অথর্ববেদের সময়ে। দিনক্ষণ, পাত্র নির্বাচন, কন্যার গুণবিচার, বিয়ের পর বউ তুলে আনাসহ এসব অনুষ্ঠানের বিস্তার ঘটে গৃহসূত্রসমূহের কালে। অবশ্য ‘তুলে’ আনা শব্দটিকে অনুষ্ঠান অর্থে না ধরে ‘অপহরণ’ অর্থে ভাবলে, তা শুরু হয়েছে বেশ আগেই। দলগত বিয়ে কিংবা একাধিক বিয়ে প্রথার সংকোচন এবং দাম্পত্য গঠনের ওপর নানান নিয়ম-কানুন আরোপের ফলে পাত্রী পাওয়া দিন দিন কঠিন হয়ে উঠেছিল। তাই যুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমে প্রাপ্ত পরাজিত দলের নারীদের তুলে এনে বিয়ে করা শুরু হয়েছিল। আমেরিকান ইন্ডিয়ানদের মধ্যে অপহৃত মেয়েদের বিয়ে করার রীতি ছিল। এ ধরনের বিয়েকেও এক বিয়ের বীজ বলা যেতে পারে। কেননা, তুলে আনা একটি মেয়ের প্রতি কেবল একজন যোদ্ধার অধিকারই খাটত। অন্য কেউ সেই নারীর অংশীদার হতো না। ভারতবর্ষেও তুলে এনে বিয়ে করার চল ছিল। এটিকে বলে ছিনতাই বিয়ে। অন্য পরিবার থেকে জোর খাটিয়ে মেয়ে তুলে আনা হতো। কন্যা অপহরণ করতে গিয়ে হানাহানিও ঘটত। এ ধরনের বিবাহ পদ্ধতি এখন না থাকলেও সেগুলোর কিছু রীতিনীতি পরিবর্তিত রূপে টিকে আছে। যেমন ছিনতাইকারীরা অপহৃত নারীকে নিজের পরিধেয়র সঙ্গে বেঁধে নিয়ে আসত। বর্তমান বিয়ের গাঁটছড়া বাঁধার রীতি মূলত সেটি থেকেই বিবর্তিত। কন্যাহরণের পর অপহরণকারী যুবক নিজের আঙুলকাটা রক্ত অপহৃতার ললাটে মেখে স্বত্বাধিকার প্রমাণ করত। সিঁদুর প্রদানরীতি সেখান থেকে এসেছে বলে ধারণা অনেকের।

নিয়ম-কানুনের তোড়ে কালক্রমে বিয়ের ঋতুও নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। শীতকালে বেশি হলেও বাংলাদেশে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, অগ্রহায়ণ, মাঘ ও ফাল্গুনকেও বিয়ের মাস হিসেবে গণ্য করা হয়। তাই বিয়ের জন্য বাঙালিকে কোনো বিশেষ ঋতুর অপেক্ষা না করলেও চলে। কিন্তু ভারতের গুজরাটে কিছু জাতির মধ্যে বিয়ের ঋতু এত সহজলভ্য নয়। তাদের বিশেষ মৌসুম আছে, যা বহু বছরের ব্যবধানে আসে। তা হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কায় অতি বয়স্ক লোকেদের সঙ্গে গর্ভের সন্তানকেও বিয়ে দিয়ে দেয় অভিভাবকেরা। সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর বিচ্ছেদ ঘটিয়ে বিনা অনুষ্ঠানে এবং পুরোহিতের সহায়তা ছাড়াই নতুন করে বিয়ে দেওয়া হয়। এই রীতিকে বলে ‘নান্তারা’। আবার ব্রাহ্মসমাজে বিয়ের কোনো নির্দিষ্ট ঋতু নেই।

নিয়ম-কানুনের তোড়ে কালক্রমে বিয়ের ঋতুও নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। শীতকালে বেশি হলেও বাংলাদেশে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, অগ্রহায়ণ, মাঘ ও ফাল্গুনকেও বিয়ের মাস হিসেবে গণ্য করা হয়। তাই বিয়ের জন্য বাঙালিকে কোনো বিশেষ ঋতুর অপেক্ষা না করলেও চলে। কিন্তু ভারতের গুজরাটে কিছু জাতির মধ্যে বিয়ের ঋতু এত সহজলভ্য নয়। তাদের বিশেষ মৌসুম আছে, যা বহু বছরের ব্যবধানে আসে। তা হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কায় অতি বয়স্ক লোকেদের সঙ্গে গর্ভের সন্তানকেও বিয়ে দিয়ে দেয় অভিভাবকেরা। সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর বিচ্ছেদ ঘটিয়ে বিনা অনুষ্ঠানে এবং পুরোহিতের সহায়তা ছাড়াই নতুন করে বিয়ে দেওয়া হয়। এই রীতিকে বলে ‘নান্তারা’। আবার ব্রাহ্মসমাজে বিয়ের কোনো নির্দিষ্ট ঋতু নেই।

ভারতবর্ষে আরও কিছু বিবাহ পদ্ধতি ছিল। যা কোনো কোনো আদিবাসীর কিছু কিছু গোষ্ঠী এখনো বজায় রেখেছে। যেমন ‘সিঁদুর ঘষা’ বিয়ে। এটি সাঁওতালদের মধ্যে দেখা যায়। পুরুষেরা হাটে-বাজারে গিয়ে মেয়েদের মাথায় সিঁদুর ঘষে দেয়। এতেই বিয়ে সম্পন্ন হয়ে যায়। সিঁদুর ঘষা মেয়েকে সাঁওতাল সমাজে আর কেউই বিয়ে করে না। তাই বর পছন্দ না হলেও মেয়েটি সংসার করতে বাধ্য হয়। দক্ষিণ ভারতে তামিল ব্রাহ্মণদের মধ্যে মামার সঙ্গে ভাগনির বিবাহ দেওয়ার রীতি আছে। আসামি গারো জাতির লোকেরা বিধবা শাশুড়িকে এবং ওই অঞ্চলের বাগনি ও ডাফলা জাতির সন্তানেরা বিধবা বিমাতাকে বিয়ে করতে পারে। গঞ্জাম ও কোরাপুটা জেলার শবর জাতির মধ্যে নিজের বিধবা কাকিকে বিয়ে করার প্রচলন আছে।

যাহোক, বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই হয়তো বিয়ে-বিমুখ। চিরকুমার হয়ে থাকাটাও নিজের মর্জিমাফিক। কিন্তু প্রাচীনকালে অবিবাহিত থাকাটা সহজ ছিল না। সাঁওতালদের কিছু গোষ্ঠী অবিবাহিত পুরুষকে ঘৃণার চোখে দেখে। প্রাচীন রোমে অকৃতদারদের ওপর সমাজ ও রাষ্ট্র বেশ কঠোর মনোভাব দেখাত; বিয়ে না করা পর্যন্ত ‘অবিবাহিত কর’ দিতে হতো। এটি ছিল বাধ্যতামূলক এবং কখনো কখনো এর পরিমাণ অকৃতদার ব্যক্তির মোট আয়কেও ছাপিয়ে যেত।

সহায়ক বই:

১. ‘এনসিয়েন্ট সোসাইটি’, লেখক: লুইস হেনরি মর্গান, বাংলা অনুবাদ ও সম্পাদনা: বুলবন ওসমান, অনুবাদ প্রকাশকাল: জুন, ১৯৭৫।

২. ‘দ্য অরিজিন অব দ্য ফ্যামিলি, প্রাইভেট প্রোপার্টি অ্যান্ড দ্য স্টেট’, লেখক: ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস, বাংলা অনুবাদ: মন্মথ সরকার এম.এ, অনুবাদ প্রকাশকাল: মে, ১৯৪৪।

৩. ‘লোকায়ত দর্শন’, লেখক: দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশকাল: ভাদ্র, ১৩৬৩ বাংলা সন।

৪. ‘ভারতের বিবাহের ইতিহাস’, লেখক: ড. অতুল সুর, প্রকাশকাল: ভাদ্র, ১৩৮০ বাংলা সন।

৫. ‘বাংলাদেশের লৌকিক আচার অনুষ্ঠান জন্ম ও বিবাহ’, লেখক: মোমেন চৌধুরী, প্রকাশকাল: জুন, ১৯৮৮।

৬. ‘বিয়ের শব্দকোষ’, লেখক: হরিপদ ভৌমিক, প্রকাশকাল: জানুয়ারি, ২০১২।

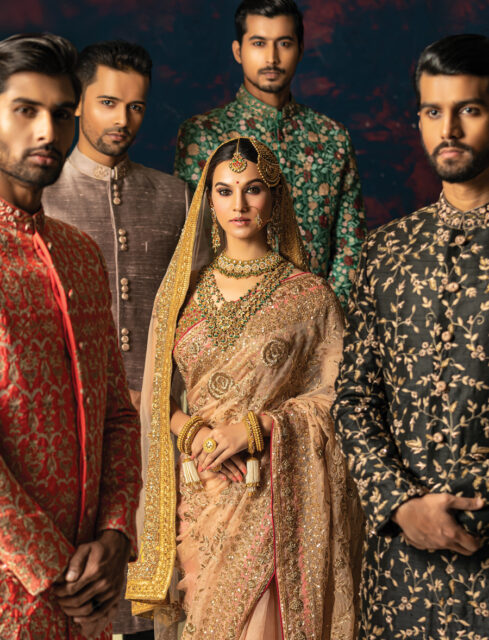

মডেল: অভিনেত্রী মিম মানতাশা, দাউদ, রাব্বি, অর্ক, আকাশ

ওয়্যারড্রোব: অদ্রিয়ানা এক্সক্লুসিভ ও হাউজ অব আহমেদ

জুয়েলারি: জড়োয়া হাউজ

মেকওভার: পারসোনা ও পারসোনা মেনজ

ছবি: আবীর হোসেন নোমান