বিশেষ ফিচার I স্মৃতির আয়নায় শারদোৎসব

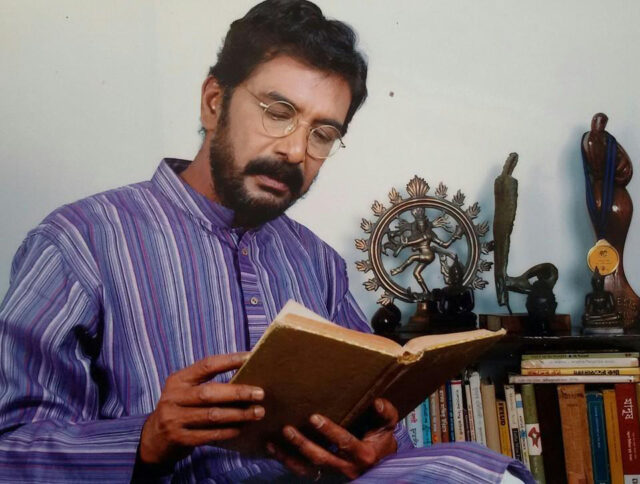

জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়। একুশে পদকপ্রাপ্ত খ্যাতিমান অভিনেতা, আবৃত্তিশিল্পী, লেখক। সুদীর্ঘ ক্যারিয়ারে অভিনয় করেছেন অসংখ্য মঞ্চ, টিভি নাটক ও চলচ্চিত্রে। বেতার ও যাত্রামাধ্যমেও অভিনয় করেছেন। লিখে চলেছেন কাব্য ও গদ্যসাহিত্য। সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার ঈশ্বরীপুর গ্রামে জন্ম নেওয়া বরেণ্য এই সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের স্মৃতির পাতা থেকে জানা যাক শারদীয় পূজার সেকাল ও একাল

আমাদের পরিবারের যে মন্দির—হ্যাঁ, সাতক্ষীরার ঈশ্বরীপুরের কথা বলছি। বিরাট ত্রিকোণাকৃতি গ্রাম, ওখানে একটা নিয়ম ছিল। ওই গ্রামে কোনো প্রতিমা নির্মাণ হতো না। দেবী কালী ছাড়া অন্যান্য পূজায় ঘট স্থাপন করা হতো। প্রতিমাকে কল্পনা করে একটা ঘট, তাতে মাঙ্গলিক চিহ্ন আঁকা। তার ওপরে আম্রপল্লব দিয়ে একটা প্রতীকী পূজা হতো। কিন্তু উৎসব হতো একই। সবচেয়ে মজার ব্যাপার, আমরা প্রতিমা দেখতে যেতাম পাশের গ্রামে। পাশেই নকিপুর জমিদারবাড়িতে বড় পুজো হতো। বিসর্জনের দিন সেখান থেকে শত শত ভক্ত নাচতে নাচতে আসত। বিসর্জনের এই শোভাযাত্রায় সামনের সারিতে থাকত সঙযাত্রার সঙরা। নানা রকমের পোশাক পরে নানা ঢঙের মেকআপ নিয়ে তারা নাচতে নাচতে সামনে যেত; তারপর থাকত ছোটরা। এই ছোটদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান সবাই থাকত। তারপরে থাকত প্রতিমা। কোনো গাড়িতে নয়, লম্বা বাঁশের মাচা করে ২০-২৫ জন মিলে কাঁধে বয়ে নিয়ে যাওয়া হতো প্রতিমা। তারপরে বড়রা। সবশেষে যেত বাজনদারেরা। সাধারণত ঢোল সামনে এবং ব্যান্ড পার্টি পেছনে থাকত। ব্যান্ডের মধ্যে থাকত ক্ল্যারিওনেট, ড্রামস, কর্নেট ইত্যাদি। থাকত না কোনো পুলিশ কিংবা চৌকিদার। তিন মাইলের মতো পথ পাড়ি দিয়ে এই বিশাল শোভাযাত্রা আসত ইছামতী নদীর পাড়ে আজিমদ্দি ঘাটে (এই ঘাটের নামকরণ যার নামে, সেই আজিমদ্দি ভাই দীর্ঘকাল ধরে ওই নদীর ধারে একটি ঘরে একাই বসবাস করতেন)। এরপর বিসর্জন।

আমাদের পরিবারের যে মন্দির—হ্যাঁ, সাতক্ষীরার ঈশ্বরীপুরের কথা বলছি। বিরাট ত্রিকোণাকৃতি গ্রাম, ওখানে একটা নিয়ম ছিল। ওই গ্রামে কোনো প্রতিমা নির্মাণ হতো না। দেবী কালী ছাড়া অন্যান্য পূজায় ঘট স্থাপন করা হতো। প্রতিমাকে কল্পনা করে একটা ঘট, তাতে মাঙ্গলিক চিহ্ন আঁকা। তার ওপরে আম্রপল্লব দিয়ে একটা প্রতীকী পূজা হতো। কিন্তু উৎসব হতো একই। সবচেয়ে মজার ব্যাপার, আমরা প্রতিমা দেখতে যেতাম পাশের গ্রামে। পাশেই নকিপুর জমিদারবাড়িতে বড় পুজো হতো। বিসর্জনের দিন সেখান থেকে শত শত ভক্ত নাচতে নাচতে আসত। বিসর্জনের এই শোভাযাত্রায় সামনের সারিতে থাকত সঙযাত্রার সঙরা। নানা রকমের পোশাক পরে নানা ঢঙের মেকআপ নিয়ে তারা নাচতে নাচতে সামনে যেত; তারপর থাকত ছোটরা। এই ছোটদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান সবাই থাকত। তারপরে থাকত প্রতিমা। কোনো গাড়িতে নয়, লম্বা বাঁশের মাচা করে ২০-২৫ জন মিলে কাঁধে বয়ে নিয়ে যাওয়া হতো প্রতিমা। তারপরে বড়রা। সবশেষে যেত বাজনদারেরা। সাধারণত ঢোল সামনে এবং ব্যান্ড পার্টি পেছনে থাকত। ব্যান্ডের মধ্যে থাকত ক্ল্যারিওনেট, ড্রামস, কর্নেট ইত্যাদি। থাকত না কোনো পুলিশ কিংবা চৌকিদার। তিন মাইলের মতো পথ পাড়ি দিয়ে এই বিশাল শোভাযাত্রা আসত ইছামতী নদীর পাড়ে আজিমদ্দি ঘাটে (এই ঘাটের নামকরণ যার নামে, সেই আজিমদ্দি ভাই দীর্ঘকাল ধরে ওই নদীর ধারে একটি ঘরে একাই বসবাস করতেন)। এরপর বিসর্জন।

বিসর্জন শেষে শিক্ষিত গৃহস্থ লোকেরা কলাপাতার উল্টো দিকে ১০৮ বার দুর্গা নাম লিখতেন খাগের কলম দিয়ে। ছনসদৃশ এই কলমে কালি থাকত না; লিখতে হতো পাতার ওপর আঁচড় দিয়ে। বাড়ি ফিরে সবাই অবশ্যই গুরুজনকে প্রণাম এবং সমবয়সীকে আলিঙ্গন করে ফলাহার ও মিষ্টিমুখ করত। মুসলমান বন্ধুদের বাড়িতে গেলে তারা অবশ্য ফল দিত না; তবে মিষ্টান্ন না খেয়ে ফিরে আসা যেত না।

বিসর্জনের পরের দিনও উৎসবের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে আয়োজন করা হতো লাঠিখেলা, নৌকাবাইচ ও মোরগের লড়াই। এ সব লেখায় অংশ নিত সমাজের সকল ধর্ম ও শ্রেণির মানুষ। সর্দারপাড়ার প্রবীণ সর্দারের পরিচালনায় সকালে ঢাক-ঢোলের তালে তালে শুরু হতো লাঠিখেলা। কথিত ছিল, তার হাতে দুটো লাঠি থাকলে বন্দুকের গুলিও গতিপথ হারাত লাঠির কলাকৌশলে! তারপর সবার উপস্থিতিতে নৌকাবাইচ। মুন্ডা ও সাঁওতাল আদিবাসীরা করত মোরগের লড়াই।

আমার এখনো মনে আছে, তখন রান্না হতো দুই প্রকার। একটা হতো ঋতুভিত্তিক; আরেকটা উৎসব বা পার্বণভিত্তিক। দুর্গাপূজার কদিন ছিল একেবারে অন্য রকম খাওয়াদাওয়া। ষষ্ঠীতে হতো নিরামিষ। ঘন ডাল, বেগুন বা পটোল ভাজা, কাটোয়া ডাঁটা আর কাঁঠালবিচির চচ্চড়ি। বিভিন্ন সবজির ঘন্ট, ডুমুরের ডালনা। রাতে চিড়ে ভেজানো, চিনিপাতা দই, ক্ষীরের নাড়ুযোগে ফলাহার। সপ্তমীতেও নিরামিষ। সবজি খিচুড়ি ও নানা রকমের ভাজাভুজি, টমেটো অথবা চালতার অম্বল, ফোড়ন দেওয়া হতো কালোজিরে ও শুকনো লঙ্কার। অষ্টমীতে ফুলকো ঘিয়ে ভাজা লুচি ও ছোলার ডালের ছক্কা। ছক্কায় দেওয়া হতো ঘিয়ে ভাজা নারকেলকুচি। সঙ্গে থাকত কিশমিশ-পেস্তা ছড়ানো পায়েস। চিনিপাতা দই। নবমীতে হতো লুচি আর কচি পাঁঠার মাংসের ঘন ঝোল। ঝোলে ডুব দেওয়া গোল গোল নৈনিতাল আলু। এ খাবার রান্না হতো পেঁয়াজ আর রসুন ছাড়া—জিরেবাটা আর গরমমসলা দিয়ে। সঙ্গে থাকত কাঁচা পেঁপের কাগজ চাটনি। শেষে চিনিপাতা দই আর ক্ষীরমোহন। বিজয়া দশমীতে খিচুড়ি আর পাঁঠার কষা মাংস। চাটনি আর মিষ্টি। সন্ধ্যায় নানা রকম মৌসুমি ফল, নারকেল আর ক্ষীরের নাড়ু। এ ছাড়া অন্যান্য অনুষ্ঠানে ছিল নানান পদের মজাদার খাবার। মনে পড়ে যায় চৌদ্দ শাক, ডুমুরের ডালনা, গলদা আর বাগদা চিংড়ির মালাইকারী, মুগ ডালের মুড়ো ঘন্ট, শুকনো লঙ্কা আর সর্ষে ফোড়ন দিয়ে বিউলি ডালের কথা।

আমার এখনো মনে আছে, তখন রান্না হতো দুই প্রকার। একটা হতো ঋতুভিত্তিক; আরেকটা উৎসব বা পার্বণভিত্তিক। দুর্গাপূজার কদিন ছিল একেবারে অন্য রকম খাওয়াদাওয়া। ষষ্ঠীতে হতো নিরামিষ। ঘন ডাল, বেগুন বা পটোল ভাজা, কাটোয়া ডাঁটা আর কাঁঠালবিচির চচ্চড়ি। বিভিন্ন সবজির ঘন্ট, ডুমুরের ডালনা। রাতে চিড়ে ভেজানো, চিনিপাতা দই, ক্ষীরের নাড়ুযোগে ফলাহার। সপ্তমীতেও নিরামিষ। সবজি খিচুড়ি ও নানা রকমের ভাজাভুজি, টমেটো অথবা চালতার অম্বল, ফোড়ন দেওয়া হতো কালোজিরে ও শুকনো লঙ্কার। অষ্টমীতে ফুলকো ঘিয়ে ভাজা লুচি ও ছোলার ডালের ছক্কা। ছক্কায় দেওয়া হতো ঘিয়ে ভাজা নারকেলকুচি। সঙ্গে থাকত কিশমিশ-পেস্তা ছড়ানো পায়েস। চিনিপাতা দই। নবমীতে হতো লুচি আর কচি পাঁঠার মাংসের ঘন ঝোল। ঝোলে ডুব দেওয়া গোল গোল নৈনিতাল আলু। এ খাবার রান্না হতো পেঁয়াজ আর রসুন ছাড়া—জিরেবাটা আর গরমমসলা দিয়ে। সঙ্গে থাকত কাঁচা পেঁপের কাগজ চাটনি। শেষে চিনিপাতা দই আর ক্ষীরমোহন। বিজয়া দশমীতে খিচুড়ি আর পাঁঠার কষা মাংস। চাটনি আর মিষ্টি। সন্ধ্যায় নানা রকম মৌসুমি ফল, নারকেল আর ক্ষীরের নাড়ু। এ ছাড়া অন্যান্য অনুষ্ঠানে ছিল নানান পদের মজাদার খাবার। মনে পড়ে যায় চৌদ্দ শাক, ডুমুরের ডালনা, গলদা আর বাগদা চিংড়ির মালাইকারী, মুগ ডালের মুড়ো ঘন্ট, শুকনো লঙ্কা আর সর্ষে ফোড়ন দিয়ে বিউলি ডালের কথা।

বাড়িতে তৈরি হতো নানা ধরনের মিষ্টান্ন। সে সময় হিন্দু-মুসলমান সবার বাড়িতেই সেমাই আর নাড়ু তৈরির চল ছিল। যেমন ছানার নাড়ু, গুড় আর নারকেলের নাড়ু, চিনি আর নারকেলের নাড়ু। এ ছাড়া আমাদের বাড়িতে হতো ক্ষীরের নাড়ু। দুধ ঘন করে শুকিয়ে তা দিয়ে নাড়ু তৈরি করা হতো।

বাড়িতে তৈরি হতো নানা ধরনের মিষ্টান্ন। সে সময় হিন্দু-মুসলমান সবার বাড়িতেই সেমাই আর নাড়ু তৈরির চল ছিল। যেমন ছানার নাড়ু, গুড় আর নারকেলের নাড়ু, চিনি আর নারকেলের নাড়ু। এ ছাড়া আমাদের বাড়িতে হতো ক্ষীরের নাড়ু। দুধ ঘন করে শুকিয়ে তা দিয়ে নাড়ু তৈরি করা হতো।

সে সময় ছেলেরা পরত হাফপ্যান্ট ও হাফশার্ট। মেয়েরা ঝুলওয়ালা ফ্রক। অবিবাহিত নারীরা হাতে পরতেন কাচের চুড়ি। আমার মা পরতেন লাল পাড়ের সাদা টাঙ্গাইলের শাড়ি। সাধারণ কৃষাণীরা পরতেন কুষ্টিয়ার তৎকালীন মোহিনী মিলের শাড়ি। মোহিনী মিল ছিল আমজনতার কাপড় তৈরির একটি প্রতিষ্ঠান। তৈরি করত রেডিমেড লুঙ্গি, শাড়ি, ধুতি। দাম ছিল এক টাকা চার আনা থেকে দেড় টাকা। পূজা ও ঈদে সে সময় নতুন কাপড় কেনা ছিল অবশ্য নিয়ম। পূজা উপলক্ষে মেলা বসত। সেই মেলায় বিভিন্ন গ্রাম থেকে গ্রামীণ শিল্পীরা নিয়ে আসত তাদের পসরা। আসত সার্কাস, পুতুলনাচ, যাত্রাদল। বসত হরেক রকম মিষ্টান্নের দোকান। এখন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সেসবের বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট নেই—এমনই এক গ্রামীণ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে এসে পৌঁছেছি আমরা। যখন আমরা ছোট, সেই সময়কার পূজা, ঈদ, বড়দিন—যা-ই বলুন না কেন, বলতাম সামাজিক উৎসব। এখন আর কোনো সামাজিক উৎসব নেই। সবকিছুই ধর্মীয় মোড়কে চলে এসেছে। সামাজিক উৎসব বলতে সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ, তখন কোনো একটা ধর্মের মধ্যে তা আবদ্ধ থাকত না। আমজনতার উৎসব বলতে যা বোঝায়। বর্তমান পরিস্থিতিতে যে উৎসব দেখতে পাচ্ছি, তাকে কি আমরা আদৌ সামাজিক উৎসব বলতে পারি? যে উৎসব বন্দুকের পাহারায় উদ্যাপন করতে হয় এক অজানা শঙ্কা আর আতঙ্কের মধ্যে, তাকে আমি সামাজিক উৎসব বলতে নারাজ।

কৃষিভিত্তিক বাংলার আর্থসামাজিক ব্যবস্থায় দুর্গার একটা যৌক্তিক উপস্থিতি আছে বলে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি। এই দেশের কৃষকেরা সে সময় দুই ধরনের ধান চাষ করতেন—আউশ ও আমন। যেখানে আউশ হতো সেখানে আমন হতো না। দক্ষিণ বঙ্গে শ্রাবণ মাসে চাষাবাদ শেষ করে ভাদ্র মাসে বিভিন্ন উৎসব ও খেলাধুলায় মেতে উঠত গ্রামীণ কৃষিসমাজ। সেই সময় মহামারির মতো দেখা দিত পঙ্গপাল ও মাজরা পোকা। বাইরে থেকে আসা কোটি কোটি পঙ্গপাল, আকাশ কালো করে এসে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে গাছপালার সবুজ পাতা, ফসল খেয়ে চলে যেত। অপরদিকে ধানখেতে আসত মাজরা পোকা। সেই পোকা কচি ধান খেয়ে ফেললে সেই ধান হয়ে যেত চিটে। সে সময় উন্নত কীটনাশক না থাকায় কৃষকেরা বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। যেমন লন্ঠন জ্বালিয়ে কিংবা নিমপাতার রস ছিটিয়ে। এতে আশানুরূপ ফল না পেয়ে উপায়ান্তরে উদ্ধার পাওয়ার আশায় তারা কল্পিত এক দেবীর আরাধনা শুরু করলেন, যিনি মায়ের মতো করে বিপৎকালীন তাকে আগলে রাখবেন, এমন এক মাতৃসম দেবীর আরাধনার মধ্য দিয়ে সর্বজনীন দুর্গোৎসবের সূচনা হয়েছে—এটা আমার ধারণা। শরৎকালে যে সময় কৃষকেরা বিশ্রামে থাকেন এবং অপেক্ষা করেন ফসল গোলায় ভরে ঘরে তোলার, তাদের অধিক ফসলের নিশ্চয়তা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার মিথস্ক্রিয়ায় এই শারদ উৎসব। আমার ধারণা, এটি আমাদের বঙ্গীয় বদ্বীপে কৃষিভিত্তিক সমাজের এক সর্বজনীন উৎসব। নির্মম হলেও সত্য, এই সর্বজনীনতা আমরা এক সংকীর্ণ মানসিকতার প্রভাবে হারিয়ে ফেলছি, যা আমাদের সামাজিক ঐতিহ্য ফিকে করে ফেলছে। তবু বলব, আমার দেশের মানুষের শুভবুদ্ধির উদয় হোক।

কৃষিভিত্তিক বাংলার আর্থসামাজিক ব্যবস্থায় দুর্গার একটা যৌক্তিক উপস্থিতি আছে বলে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি। এই দেশের কৃষকেরা সে সময় দুই ধরনের ধান চাষ করতেন—আউশ ও আমন। যেখানে আউশ হতো সেখানে আমন হতো না। দক্ষিণ বঙ্গে শ্রাবণ মাসে চাষাবাদ শেষ করে ভাদ্র মাসে বিভিন্ন উৎসব ও খেলাধুলায় মেতে উঠত গ্রামীণ কৃষিসমাজ। সেই সময় মহামারির মতো দেখা দিত পঙ্গপাল ও মাজরা পোকা। বাইরে থেকে আসা কোটি কোটি পঙ্গপাল, আকাশ কালো করে এসে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে গাছপালার সবুজ পাতা, ফসল খেয়ে চলে যেত। অপরদিকে ধানখেতে আসত মাজরা পোকা। সেই পোকা কচি ধান খেয়ে ফেললে সেই ধান হয়ে যেত চিটে। সে সময় উন্নত কীটনাশক না থাকায় কৃষকেরা বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। যেমন লন্ঠন জ্বালিয়ে কিংবা নিমপাতার রস ছিটিয়ে। এতে আশানুরূপ ফল না পেয়ে উপায়ান্তরে উদ্ধার পাওয়ার আশায় তারা কল্পিত এক দেবীর আরাধনা শুরু করলেন, যিনি মায়ের মতো করে বিপৎকালীন তাকে আগলে রাখবেন, এমন এক মাতৃসম দেবীর আরাধনার মধ্য দিয়ে সর্বজনীন দুর্গোৎসবের সূচনা হয়েছে—এটা আমার ধারণা। শরৎকালে যে সময় কৃষকেরা বিশ্রামে থাকেন এবং অপেক্ষা করেন ফসল গোলায় ভরে ঘরে তোলার, তাদের অধিক ফসলের নিশ্চয়তা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার মিথস্ক্রিয়ায় এই শারদ উৎসব। আমার ধারণা, এটি আমাদের বঙ্গীয় বদ্বীপে কৃষিভিত্তিক সমাজের এক সর্বজনীন উৎসব। নির্মম হলেও সত্য, এই সর্বজনীনতা আমরা এক সংকীর্ণ মানসিকতার প্রভাবে হারিয়ে ফেলছি, যা আমাদের সামাজিক ঐতিহ্য ফিকে করে ফেলছে। তবু বলব, আমার দেশের মানুষের শুভবুদ্ধির উদয় হোক।

সময় এবং সমাজের প্রেক্ষাপট আমূল পাল্টেছে। রাজনৈতিক ঘোরপ্যাঁচে সাংস্কৃতিক চালচিত্রে ধরেছে ফাটল। আগে যেসব ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব উদ্যাপিত হতো, তার বেশির ভাগকেই এখন তকমা পরিয়ে গণ্ডিবদ্ধ করা হয়েছে। ফলে এখন সব অনুষ্ঠানই হয়ে গেছে নিছক অনুষ্ঠানমাত্র, মাঝখান থেকে উৎসবের আসল রংটাই হারিয়ে গেছে।

সময় এবং সমাজের প্রেক্ষাপট আমূল পাল্টেছে। রাজনৈতিক ঘোরপ্যাঁচে সাংস্কৃতিক চালচিত্রে ধরেছে ফাটল। আগে যেসব ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব উদ্যাপিত হতো, তার বেশির ভাগকেই এখন তকমা পরিয়ে গণ্ডিবদ্ধ করা হয়েছে। ফলে এখন সব অনুষ্ঠানই হয়ে গেছে নিছক অনুষ্ঠানমাত্র, মাঝখান থেকে উৎসবের আসল রংটাই হারিয়ে গেছে।

সামাজিক বিনোদন এবং মানসিক সুস্থতা একটি জনগোষ্ঠীর জন্য অতীব জরুরি। এই শারদীয় লগ্নে কামনা করি, আবারও উৎসবমুখর হয়ে উঠুক প্রতিটি অনুষ্ঠান।

অনুলিখন: ফুয়াদ রূহানী খান

ছবি: ইন্টারনেট